○錦町妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付実施要綱

令和7年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づき、錦町で実施する妊婦等包括相談支援事業(以下「妊婦相談支援」という。)及び妊婦のための支援給付(以下「妊婦給付」という。)に必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和7年4月1日とする。

(妊婦相談支援の実施体制)

第3条 妊婦相談支援は、錦町こども家庭センターで実施する。

(妊婦相談支援の面談時期及び対象者)

第4条 妊婦相談支援の面談時期については、妊婦給付を受ける資格を有することの認定を受け付けた時並びに出産前及び出産後の適当な時期に面談することとし、対象者については妊婦及び出産した者、これらの配偶者並びに町長が妊婦相談支援による支援が必要と認める者に対して行うものとする。

(妊婦給付と妊婦相談支援との連携)

第5条 妊婦給付を行うに当たっては、妊婦相談支援による援助その他の支援と効果的に組み合わせて実施する。

(妊婦給付認定の要件)

第6条 妊婦給付認定は、申請日時点で錦町に住所を有し、次の1号及び2号に掲げる要件をすべて満たす場合に認定する。併せて流産・死産等の場合は、3号に掲げる要件を満たす場合に認定する。

(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認すること。

(2) 支給対象の妊婦は、原則として妊娠中に認定を行うものとする。受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請すること。流産又は死産等の場合も、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請をすること。

(3) 流産又は死産等した場合は、医師による胎児心拍を確認した診断書等(以下「診断書」という。)の提示をすること。

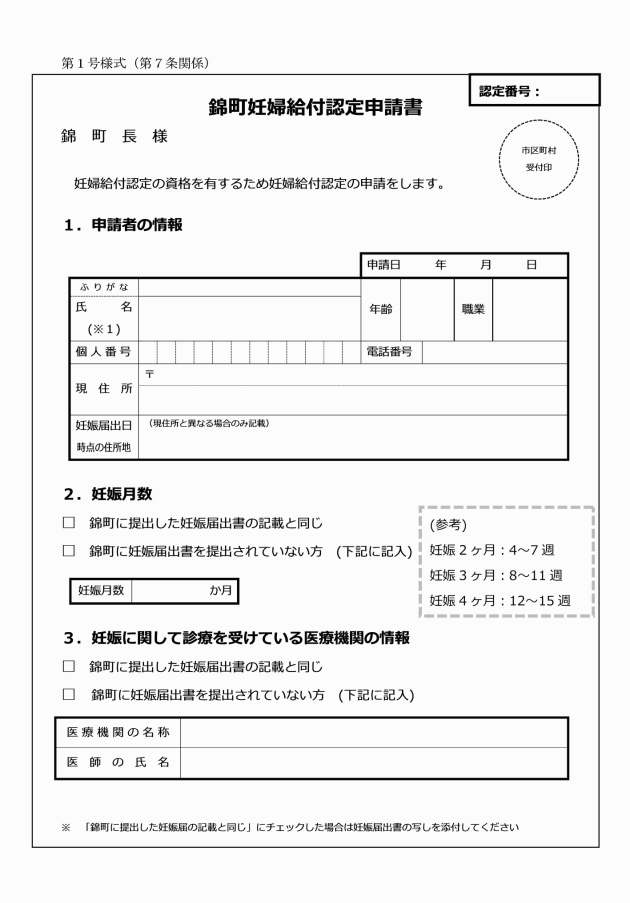

(妊婦給付認定の申請)

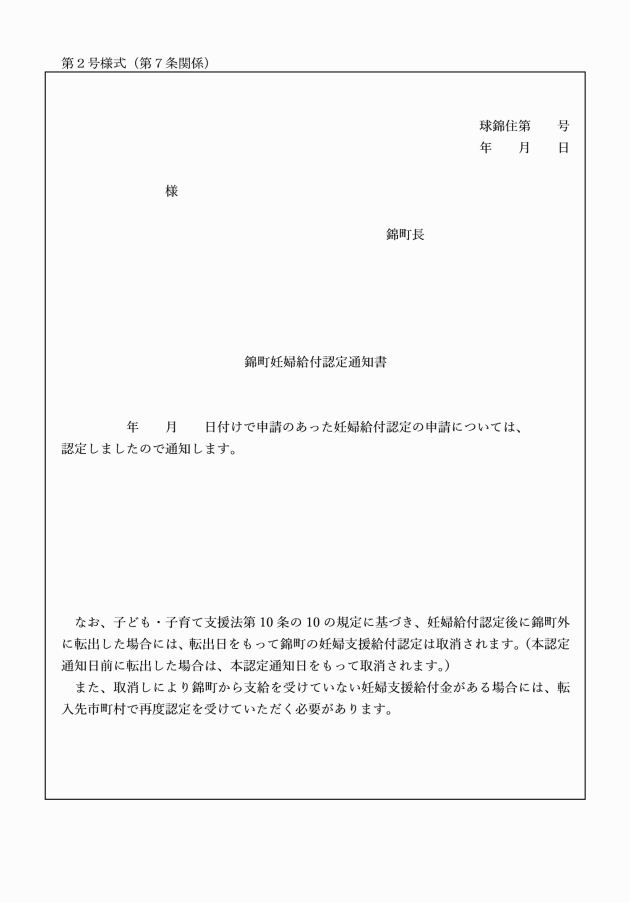

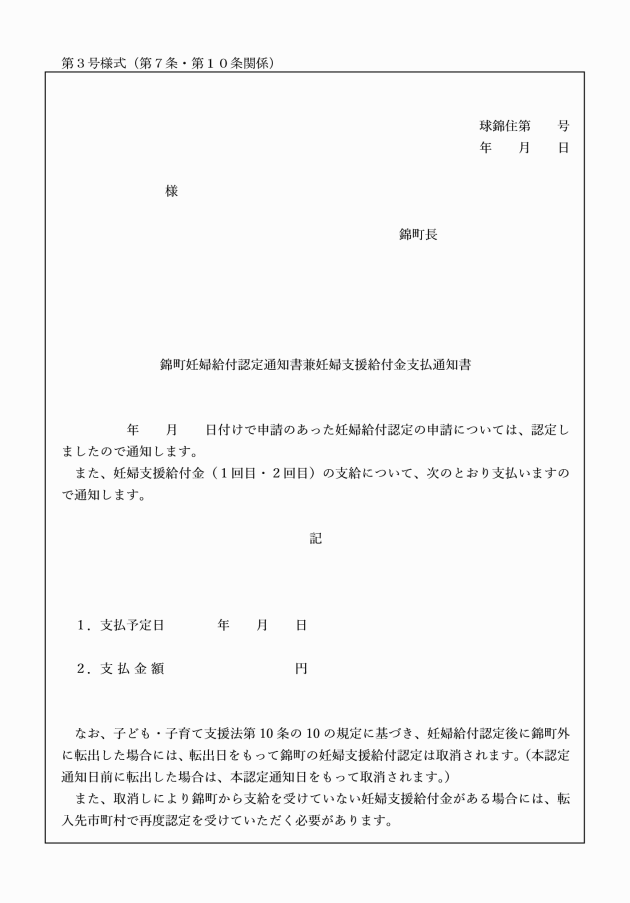

第7条 妊婦給付認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 錦町妊婦給付認定申請書(第1号様式)

(2) 口座情報の写し(公金受取口座で受給するものを除く)

(3) 妊娠届出書又は母子健康手帳若しくは診断書

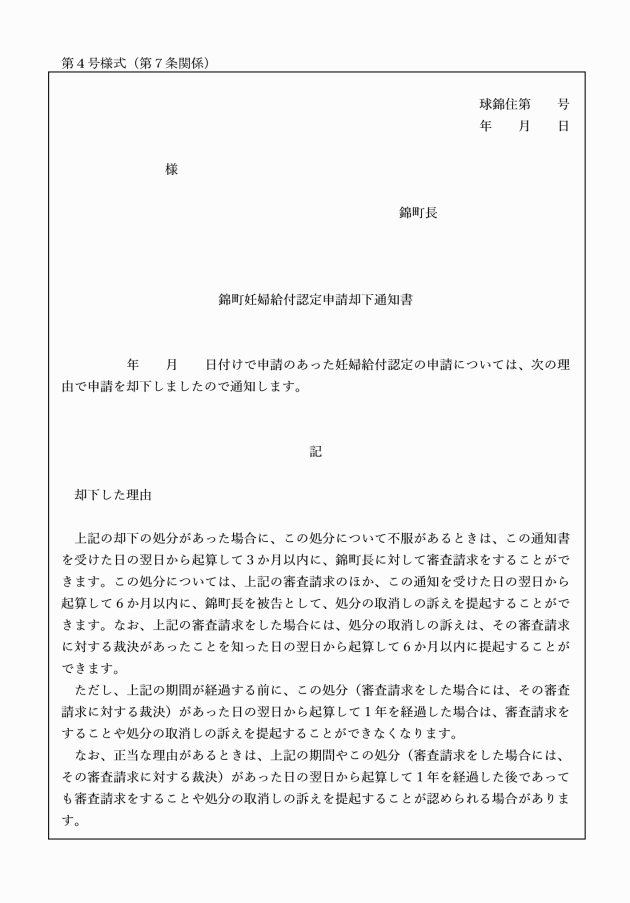

3 町長は、申請者について妊婦給付認定しないことに決定したときは、その理由を付して、錦町妊婦給付認定申請却下通知書(第4号様式)により通知するものとする。

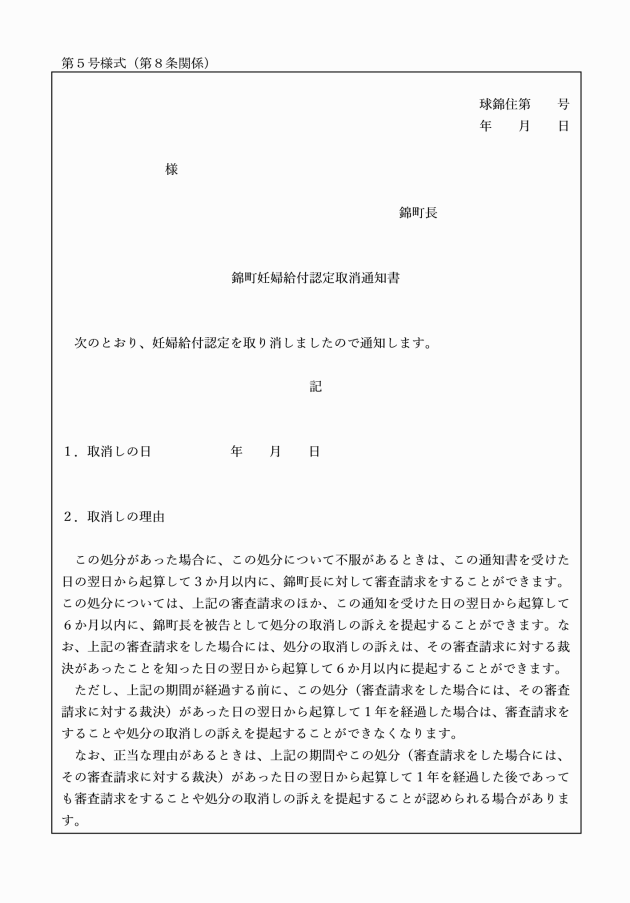

2 前項の規定による妊婦給付認定の取消しについては、転出届の届出日をもって取消したものとみなす。

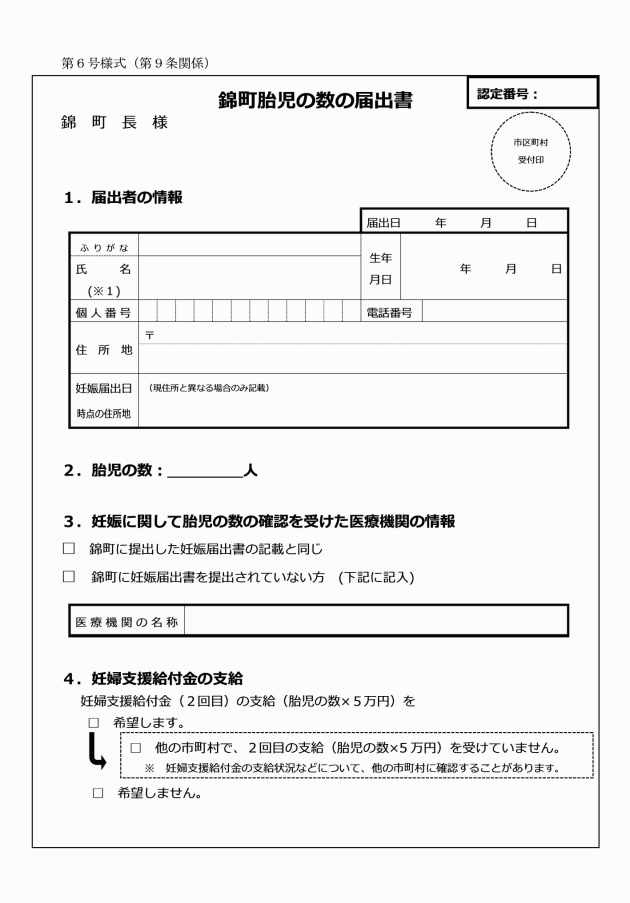

(胎児の数の届出)

第9条 2回目の給付金を受けようとする妊婦給付認定者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に流産又は死産した場合はその日)以後に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 錦町胎児の数の届出書(第6号様式)

(2) 転入者については母子健康手帳。流産又は死産した場合は母子健康手帳又は診断書。

2 届出について、他市町村に対し妊婦支援給付金の支給のために必要な情報の提供を求めることができる。

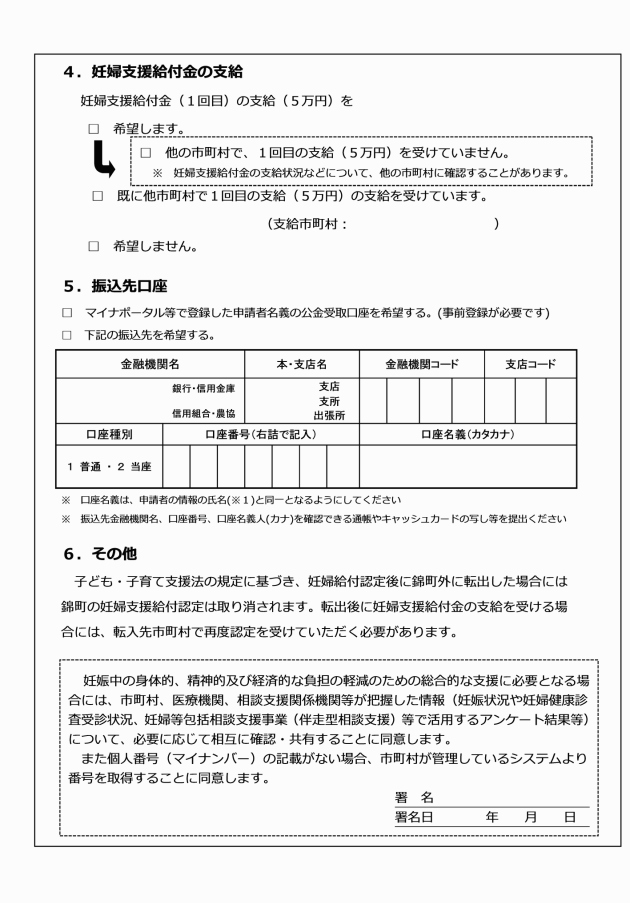

(1) 妊婦給付金(1回目) 第7条第2項に規定する妊婦給付認定後に妊娠1回につき5万円を支給するもの

(2) 妊婦給付金(2回目) 第9条第1項に規定する胎児の数の届出を受けた後に胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの

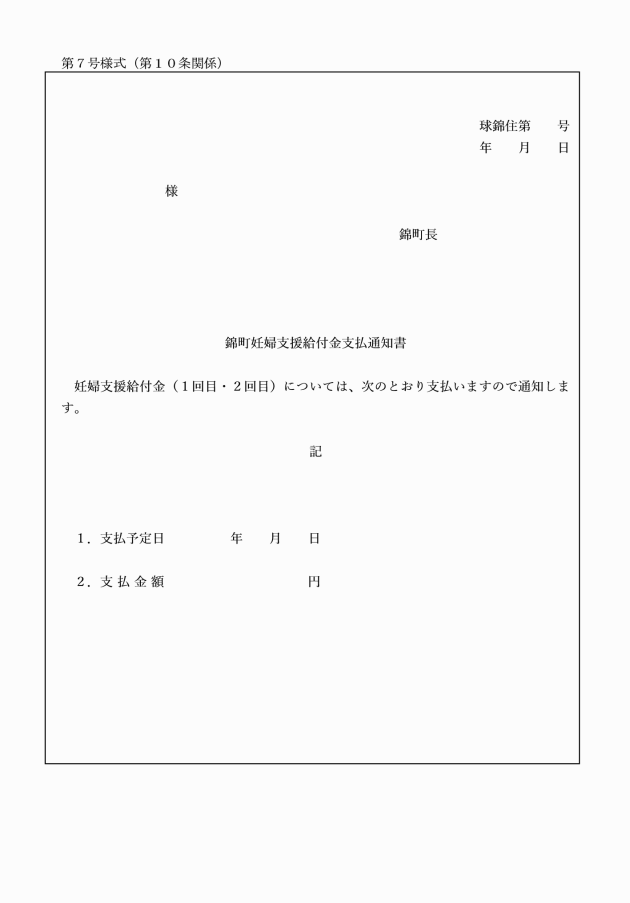

(妊婦給付金の支払方法)

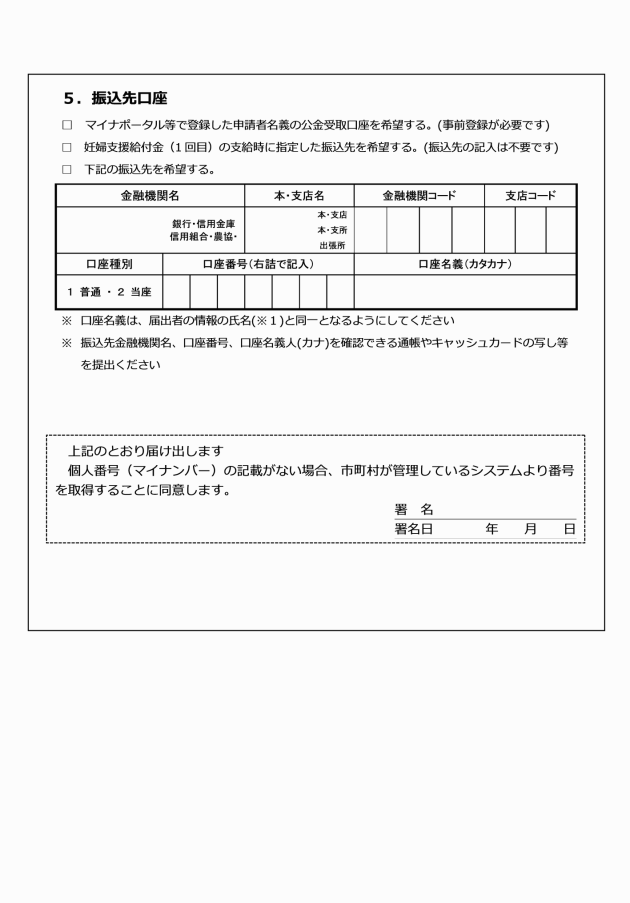

第11条 妊婦給付金の支払方法については、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該者の預金又は貯金への振込とする。

(申請に不備があった場合等の取扱い)

第12条 第10条第1項の規定による支給の際、申請書の不備による振込不能等、申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかった場合で、町が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不正取得の徴収)

第13条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していなかったことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求めることができる。

(報告・質問等)

第14条 妊婦給付に関して必要があると認められるときは、妊婦若しくはその配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対して、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。

(受給権の保護)

第15条 妊婦給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(租税その他の公課の禁止)

第16条 租税その他の公課は、妊婦給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、施行日以後の妊娠及び出産に係る妊婦給付金について適用する。