○錦町不妊治療費助成事業実施要綱

令和2年3月18日

告示第17号

(目的)

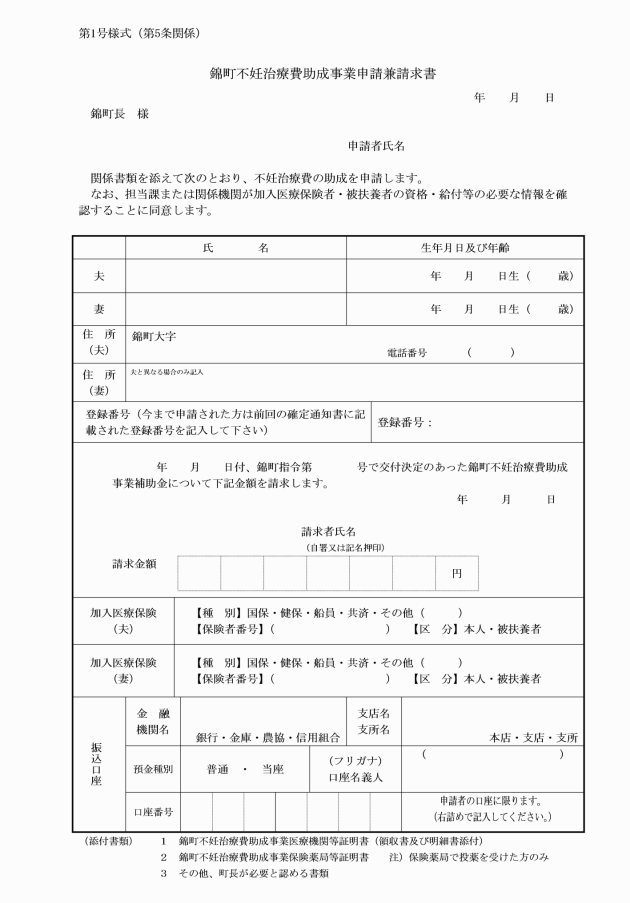

第1条 この要綱は、総合的な少子化対策の一環として、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、当該治療を受ける者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

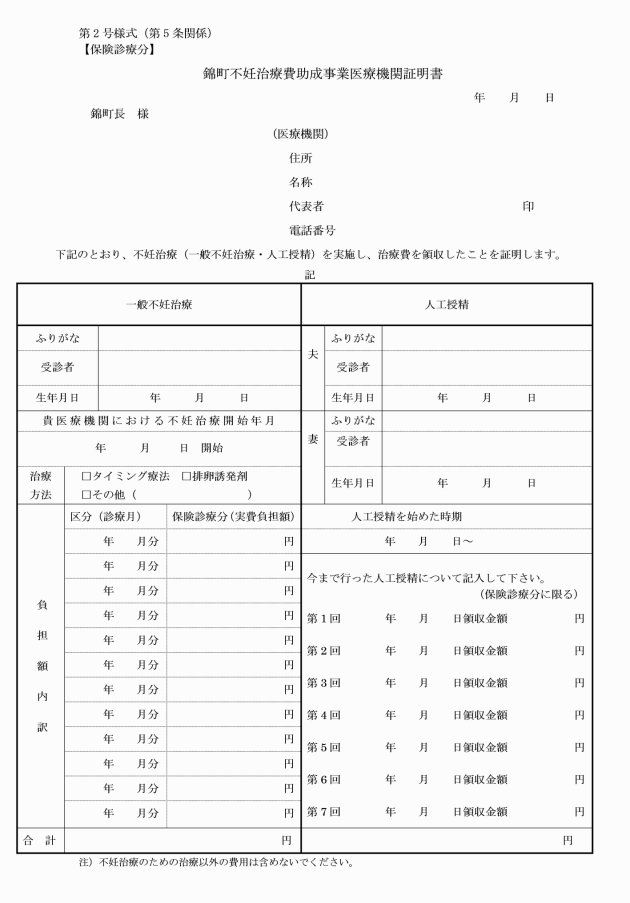

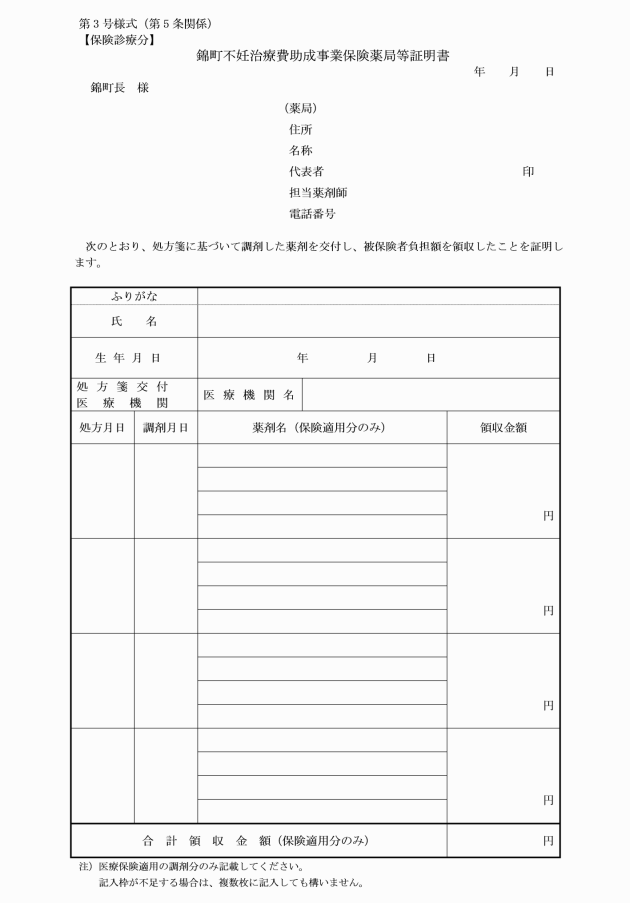

(定義)

第2条 この要綱において「不妊治療」とは、体外受精及び顕微授精を除く一般不妊治療(診断のための検査を含む。以下同じ。)及び保険適応の対象となる人工授精(治療の一環として実施される調剤を含む。以下同じ。)であって次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為

(2) 対象者である夫の精子とその妻の卵子を体外受精して得た胚を当該妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するもの

2 この要綱において「医療保険各法」とは次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

3 この要綱において「自己負担金」とは、対象者の一般不妊治療について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員、又は被扶養者が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受けるものについては、当該入院時療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除くものとする。)をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であること。

(2) 法律上の婚姻関係にある夫婦

(3) 夫婦又は夫婦のいずれか一方が錦町に住所を有する夫婦で、今後も居住予定のものとする。

(4) 夫及び妻が医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者である者

(5) 他の自治体において同一の助成を受けていない者

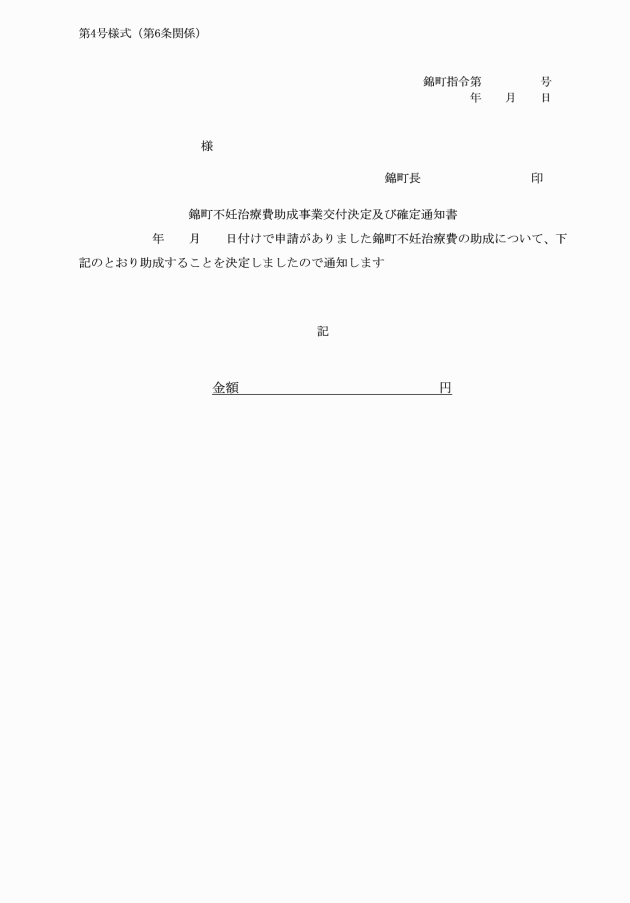

(助成額及び期間)

第4条 一般不妊治療の助成額は、負担した自己負担金のうち年度額5万円を限度とする。ただし、助成を対象とする治療期間は、初回申請の治療開始日の属する月から継続して3年間かつ助成額が通算15万円に達するまでとする。この場合において、助成は、初めて申請する治療の開始日における妻の年齢に基づき行うものとする。

2 人工授精にかかる費用の助成額は、夫婦1組につき通算5万円を限度とする。

2 助成の申請は、治療開始日の属する月から1年以内に、町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による年齢要件の特例)

2 第3条第1号に規定する治療期間の初日における妻の年齢は、令和4年3月31日までの間、令和2年3月31日時点で40歳であるものについては42歳未満とする。

附則(令和2年告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和4年告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(人工授精に係る経過措置)

2 令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に41歳の誕生日を迎える者については、41歳の誕生日以後に保険診療として初めて治療を開始した場合であっても、令和4年9月30日までに治療を開始したのであれば、本助成の対象とする。

3 治療期間の初日が令和4年3月31日以前である者の助成については、従前のとおりとする。

附則(令和6年告示第10号)

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和7年告示第38号)

この要綱は、告示の日から施行する。