○錦町職員におけるハラスメントの防止に関する規程

令和3年11月22日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、全ての職員が個人としての尊厳を尊重され、快適に働くことができる職場環境を確立するため、全てのハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切な対応を行うための措置について、必要な事項を定めるものとする。

(1) ハラスメント 行為者の意図に関わらず、次に掲げる言動等により、不快感、不利益等を与え、職場環境を悪化させることをいう。

ア 職場における職員の意に反する性的な言動等

イ 職務上の地位又は職場内の優位性を背景に、職務の適正な範囲を超えて継続的に行われる指示及び指導、又は人格、尊厳等を侵害する言動等

ウ 言葉、態度、身振り、文書等により精神的な苦痛を与える言動等

エ 不妊治療、妊娠、出産、育児休業等を理由として、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律(昭和47年法律第113号)並びに育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に違反する不利益等を与え、又は人格、尊厳等を侵害する言動等

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務を行う場所以外の場所、親睦会の宴席その他の実質的に職務を遂行する場所の延長線上にある場所を含む。)をいう。

(3) 職員 定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員及び任期付職員を含む全ての錦町の職員をいう。

(4) 相談者 職場におけるハラスメントに関する相談を希望する職員をいう。

(5) 行為者 ハラスメントに関する相談において、行為側の対象となった職員をいう。

(6) 被害者 職場においてハラスメントの被害を受けた職員又はその被害を受けるおそれがある職員をいう。

(7) 加害者 第8条第2号の規定により、ハラスメントの事実が確認された場合の行為者をいう。

(1) 職員がその能力を十分に発揮することのできるよう、円滑なコミュニケーションがとれる良好な職場環境を確保すること。

(2) 良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切な対応を講じること。

(3) 職員を指導・育成する立場にあること等自らの責任と権限を自覚し、ハラスメントの防止に努め、いやしくも自らがハラスメントに当たる行為をしないこと。

(1) 他者の人格と尊厳を尊重し、相手の立場を考慮した言動をとり、職場におけるコミュニケーションづくりに努めること。

(2) 職員は、ハラスメントを見聞きした場合は、行為者への注意、相談窓口への報告等被害者の支援に努めること。

(3) 職員は、ハラスメントについて問題提起する職員を疎んじ、当事者間の問題として看過することのないように努めること。

(4) ハラスメントを受けたときは、可能な範囲で自分の意思を行為者に伝え、相談窓口等に相談する等の行動をとり、ハラスメントの発生日時、内容等について記録しておくこと。

(相談窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する申出及び相談(以下「相談等」という。)に対応するためのハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を総務課行政係内に置く。

(相談の処理)

第6条 相談窓口は、被害者だけでなく被害者以外の相談者からの相談についても、これに対応するものとする。

2 相談窓口は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断しかねる場合についても、相談として受け付けるものとする。

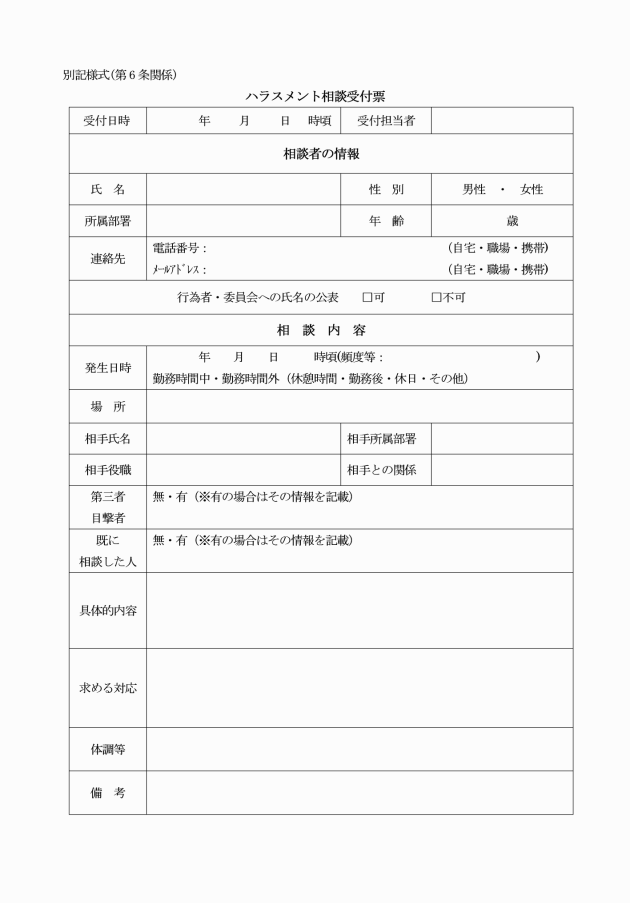

3 相談窓口は、相談者からの相談の内容をハラスメント相談受付票(別記様式。以下「相談受付票」という。)に記録し、相談者の意向を確認した上で総務課長に提出するものとする。

4 相談受付票の提出を受けた総務課長は、速やかに次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 相談者、行為者等に対する事実関係調査、指導、助言等

(2) 次条に規定する錦町職員ハラスメント防止対策委員会の開催の要請

(ハラスメント防止対策委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する事案に対し、適正かつ効果的に対応するため、錦町職員ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第8条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 相談窓口において処理した相談内容及び調査結果について、調査、審議すること。

(2) ハラスメントの事実について、可否を決すること。

(3) ハラスメントの事実が確認された場合、必要に応じて加害者に対して注意、指導等を行うこと。

(4) その他ハラスメント防止等に関すること。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、委員長及び委員6人以内で組織する

2 委員は次に掲げる者のうちから構成し、委員長は副町長をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 教育振興課長(人権啓発担当課長)

(4) 女性管理職

(5) 職員団体が推薦する職員

(委員会の会議等)

第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議は非公開とし、必要に応じて書面審査とすることができる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 委員は、自己に直接の関係がある事案については、その会議に参加することができない。ただし、委員会の要請があったときは、会議に出席し発言することができる。

7 委員会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課行政係において処理する。

(上申)

第12条 委員会は、審議によりハラスメントの事実が確認された場合は、錦町職員分限懲戒審査委員会規程(令和3年訓令第11号)第4条の規定に関わらず、任命権者に懲戒処分に関する上申を行うことができる。

(プライバシーの保護)

第13条 相談の処理に関与した者は、関係者(相談者、行為者、被害者、加害者並びに相談窓口及び委員会に対して証言及び協力を行った職員)のプライバシー保護を徹底しなければならない。

(不当な取扱いの禁止)

第14条 職員は、相談等に係る調査への協力その他正当な対応をしたことを理由に、いかなる不当な取り扱いも受けない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この訓令は、令和3年11月22日から施行する。

附則(令和4年訓令第3号)抄

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(錦町職員におけるハラスメントの防止に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の錦町職員におけるハラスメントの防止に関する規程の規定を適用する。