○錦町国有地編入承認事務処理要領

平成3年4月1日

告示第7号

第1 総則

(趣旨)

1 この要領は、熊本県知事の委任を受けた町長が、土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第6項及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第7条の規定(これらの規定を準用する場合を含む。)に基づき、国土交通省所管の国有地を土地改良及び土地区画整理(以下「土地改良等」という。)事業の施行に係る地区に含めることを承認する事務を適正かつ円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

2 この要領において「国有地」とは、国土交通省所管の国有財産のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(以下「里道」という。)

(2) 道路法第8条第1項の規定により市町村道の用に供されている道路

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川(以下「水路」という。)

(4) 河川法第100条第1項の規定により同法の規定が準用される河川

3 この要領において「町長」とは、熊本県知事が別に定める規則により国有地編入承認事務の委任を受けた町長をいう。

第2 申請

(提出書類)

1 申請に際しては、以下の書類を提出させるものとする。

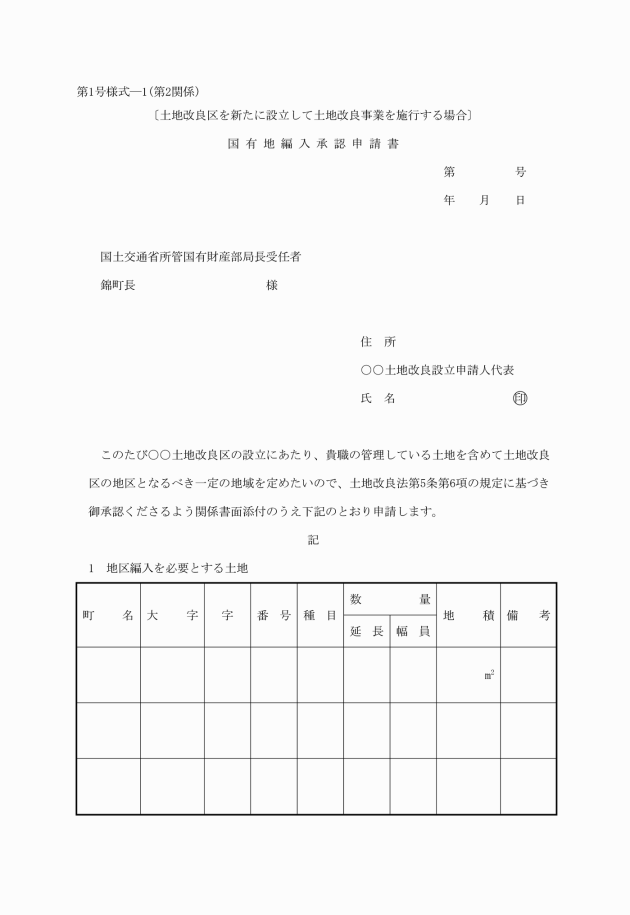

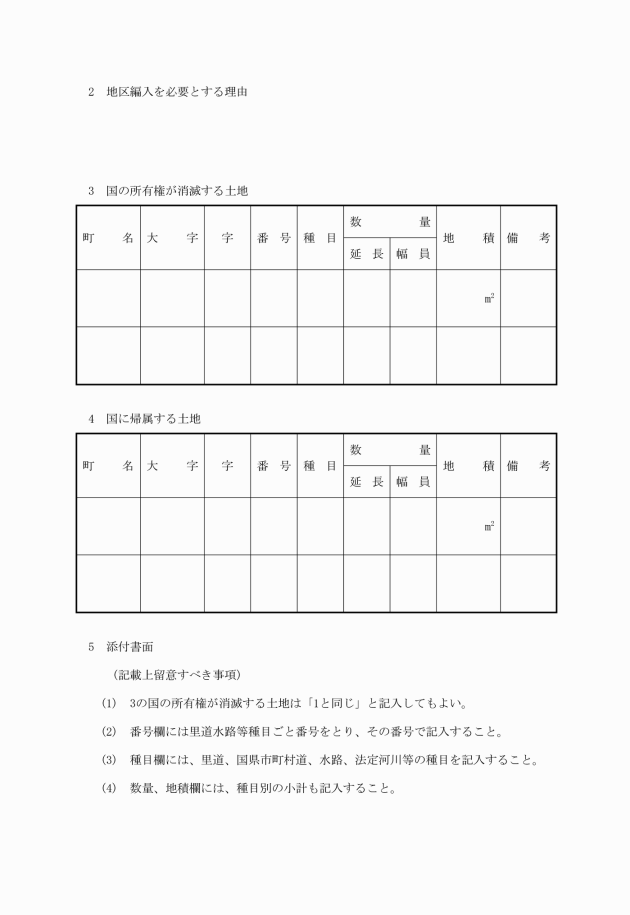

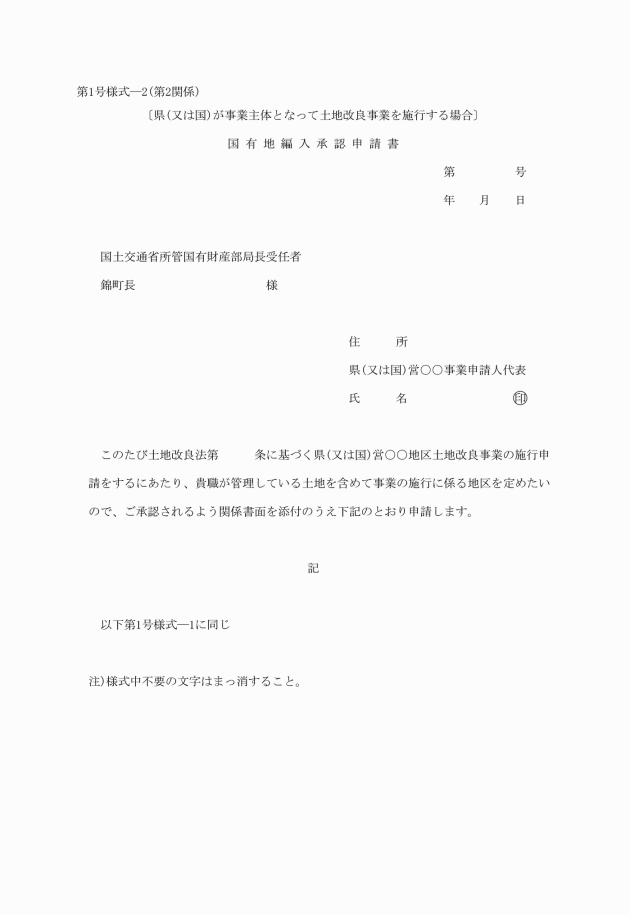

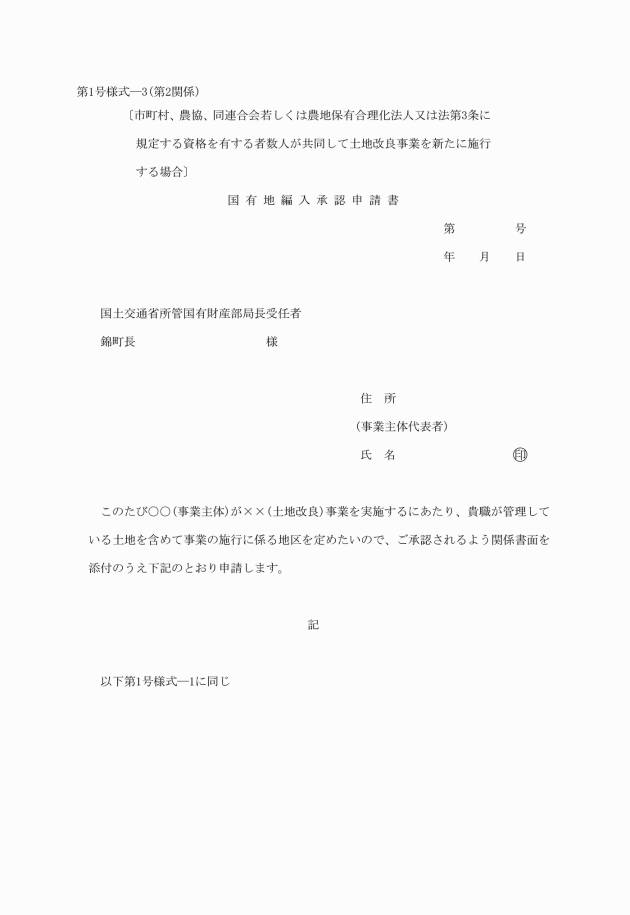

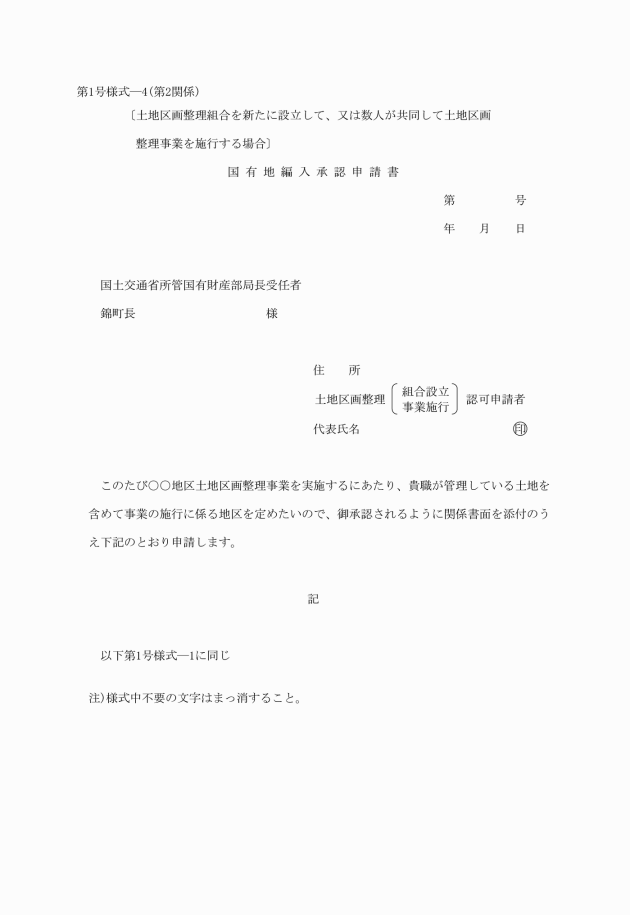

(1) 国有地編入承認申請書(第1号様式1―4。以下「申請書」という。)

(2) 事業計画の概要書(事業認可申請の際提出するものと同じものとする。)

(3) 新旧里道水路の機能交換調書

(4) 位置図(縮尺50,000分の1以上の地図に当該土地改良等事業施行予定地区を表示したもの)

(5) 字図写し(法務局備付けの公図の写し)

字図のとおりに道路・河川を着色し、転写年月日、転写者の資格(職)氏名印を記入押印したもの

(6) 実測現況図及び計画図(縮尺500分の1以上)

ア 次の区別により着色したもの

現況図 里道(茶色)

水路(青色)

計画図 国に帰属する里道(茶色)

その他の道路(桃色)

国に帰属する水路(青色)

その他の道路(紫色)

イ 施行地区以外の里道水路との関連がわかる程度に地区外も含めて作成し、地区界を朱線で記入すること。また、地区外の里道水路についてもアにより着色すること。

ウ 里道水路には、申請書又は機能交換調書の里道水路番号と合わせて、起点及び終点の2箇所にその番号を付すること。

エ 測量・作成の年月日及び測量・作成者の資格(職)氏名を記入押印し、縮尺、方位、色別等は凡例で明示すること。

オ 法定道路及び法定河川は名称を記入すること。

カ 河川、水路については、水流の方向を矢印(→)で示すこと。

(7) 国有地である町道及び準用河川については、その国有地を土地改良等事業施行地区へ含めることについて、その管理者の承認書の写し

(8) 新旧里道水路の断面図(縮尺100分の1以上)

(9) 現況水路の流下能力計算書

(10) 新水路の排水計画書

(11) 編入国有地が有地番の場合は、土地登記簿謄本

(12) 旧里道水路が有する地区外との連絡機能を代替する新里道水路が設けられない場合は、地区外の関係者・区長等の同意書

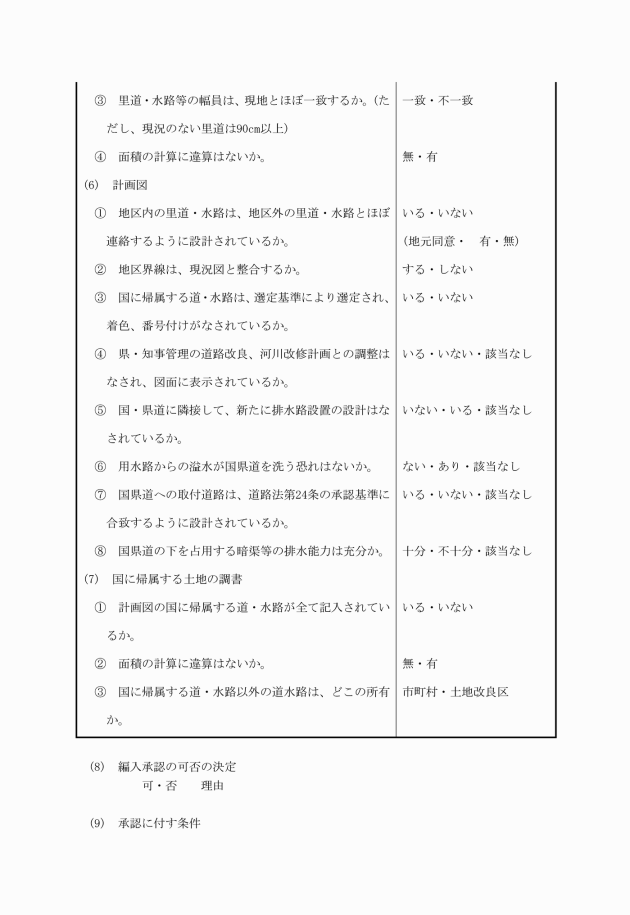

第3 審査

(書類審査)

1 町長は、申請書が提出されたとき、その内容を審査し、必要があれば申請者に補正させるものとする。

(現地調査)

2 町長は、書類審査後速やかに現地調査を行うものとする。

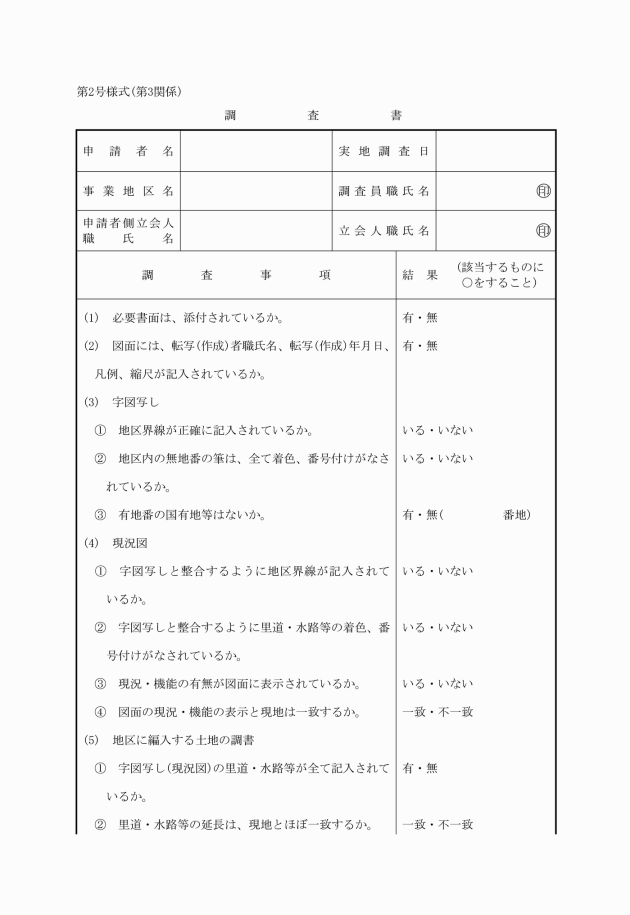

3 現地調査後、調査結果について調査書(第2号様式)を作成するものとする。

第4 編入承認

(関係機関への協議)

1 町長は、次の場合には知事、警察本部長等関係機関と協議するものとする。

(1) 国・県道に隣接して、土地改良等事業が施行される場合

(2) 土地改良等事業施行地区に出入りする道路が既存の主要な道路と交差する場合

(3) その他必要と認められる場合

(編入承認)

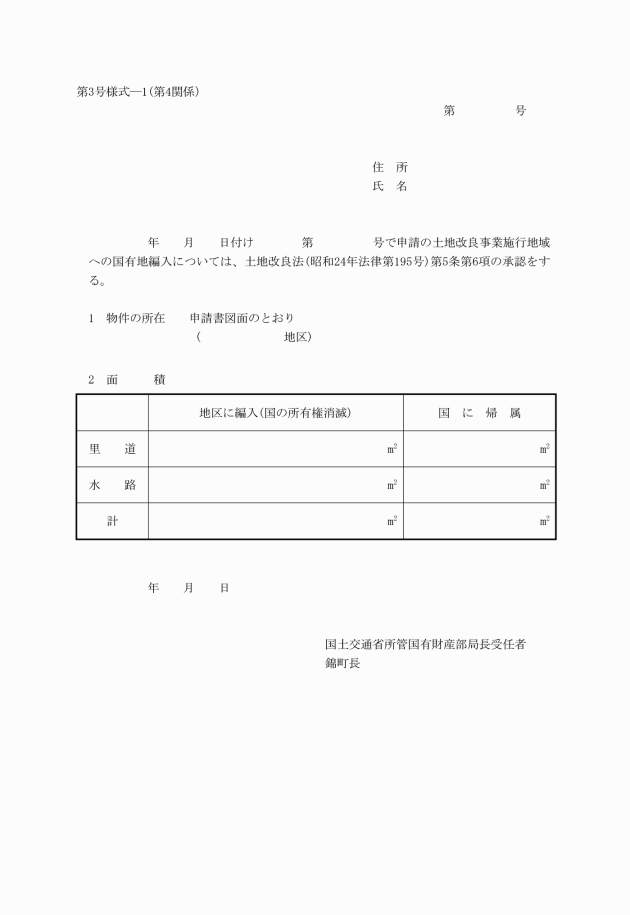

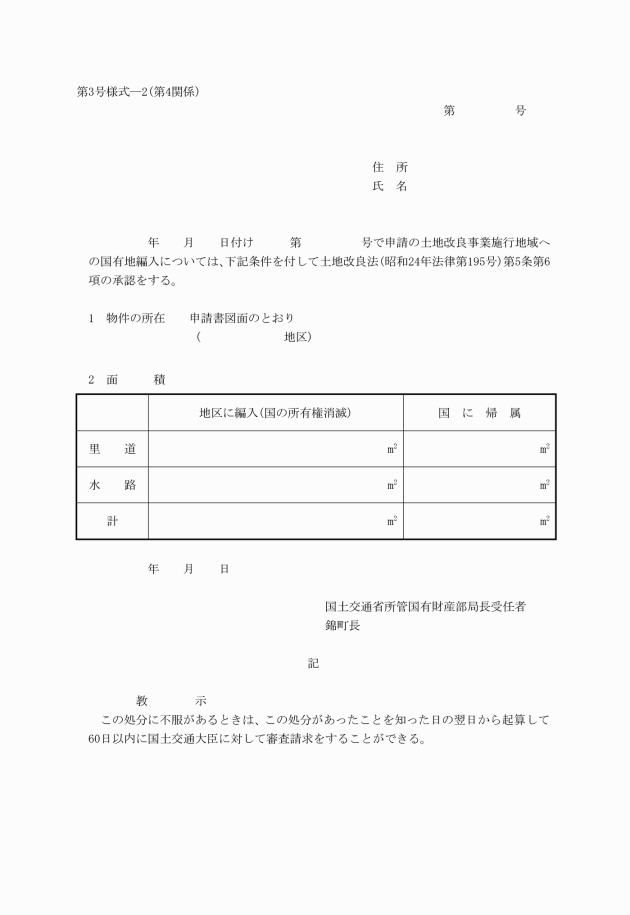

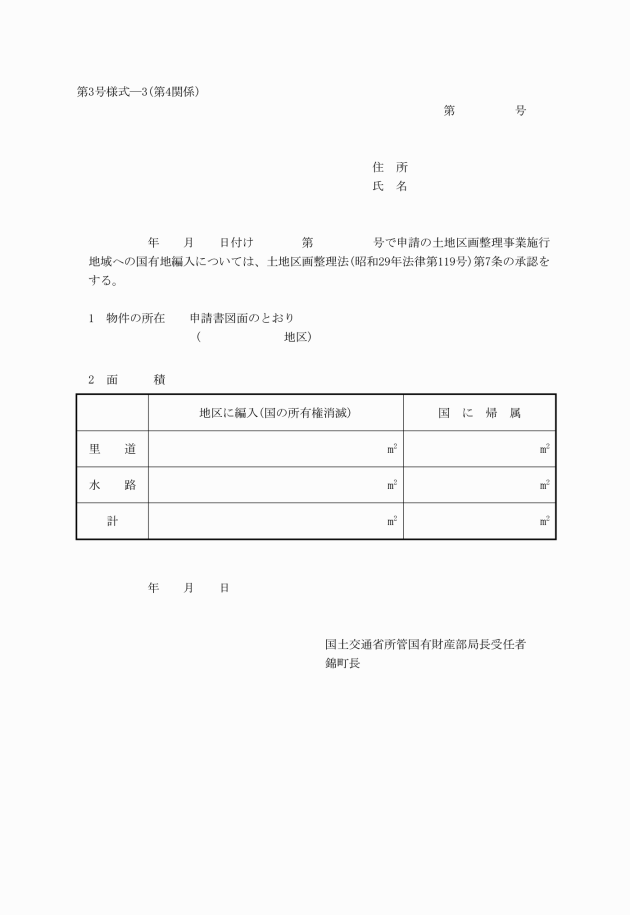

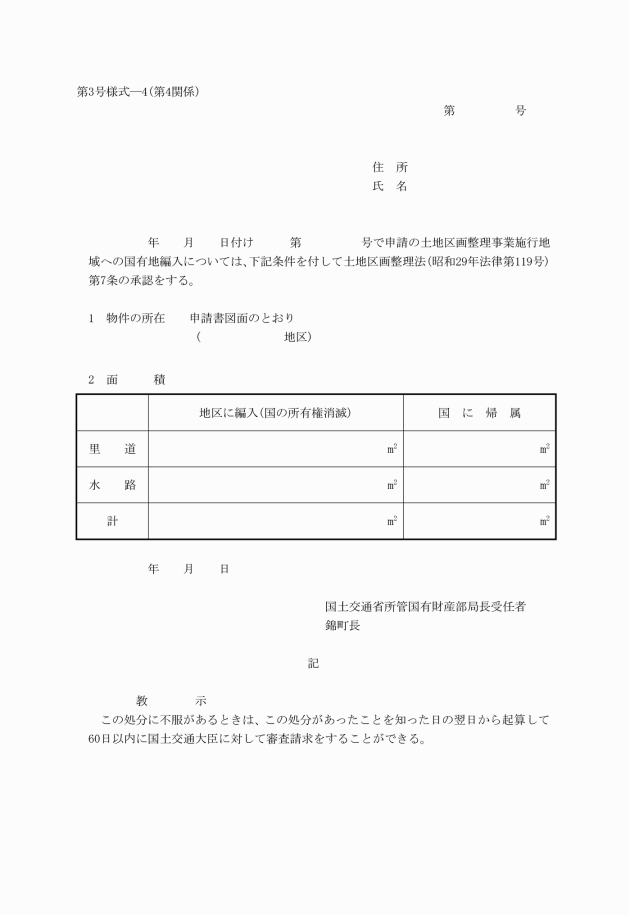

2 町長は、別紙「国に帰属する土地の選定基準」等により、公物管理上支障ないと認められる場合には、承認書(第3号様式1―4)により承認を行うものとする。

(台帳作成)

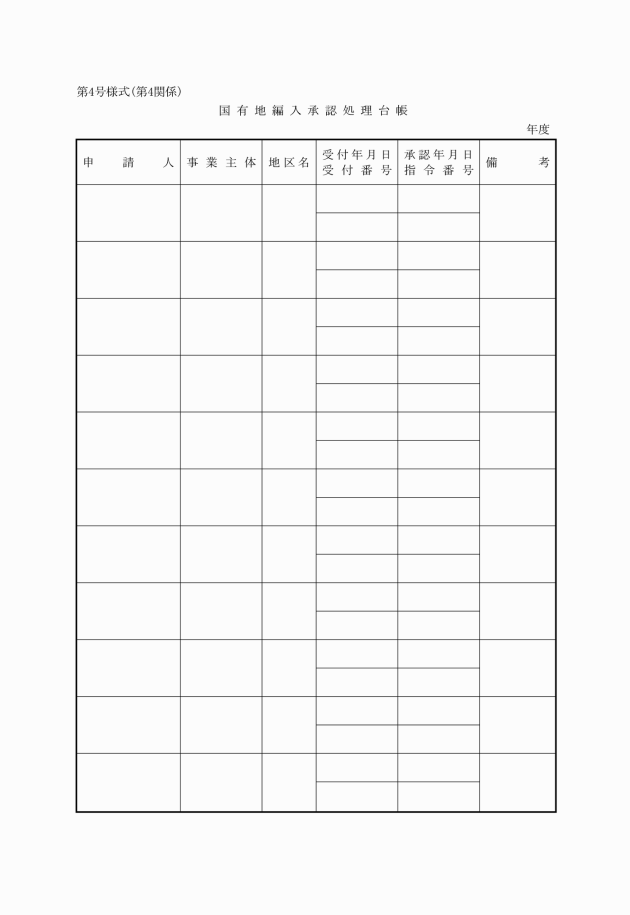

3 編入承認を行った場合は、国有地編入承認処理台帳(第4号様式)に記入のうえ、保存するものとする。

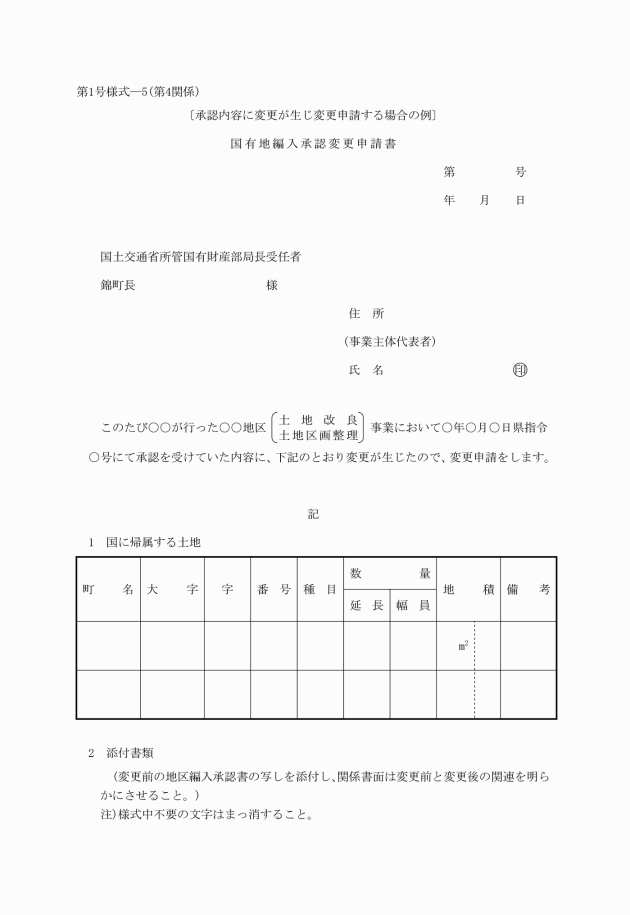

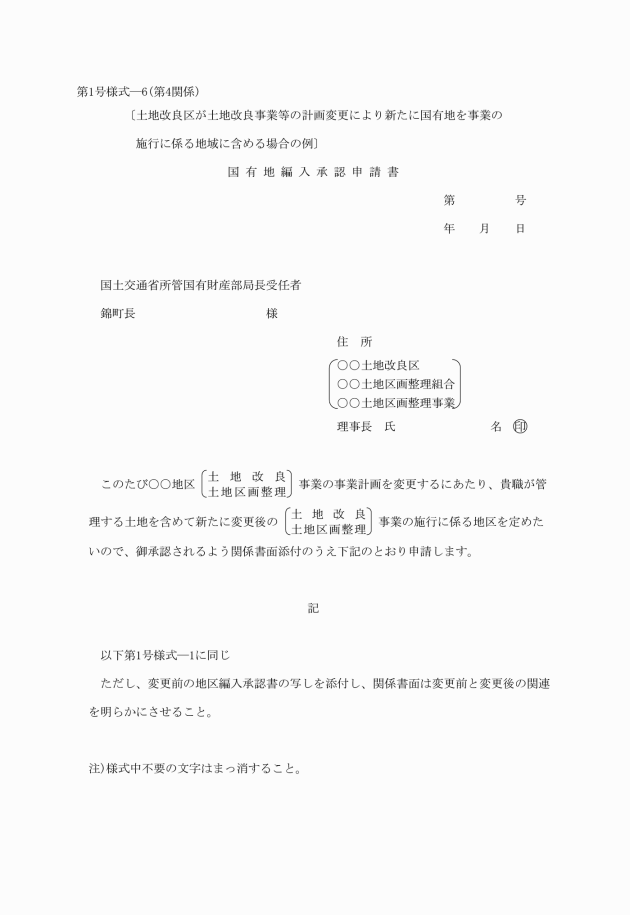

(編入承認変更申請)

4 編入承認後、承認内容に変更が生じた場合には、国有地編入承認変更申請書(第1号様式―5)を提出させるものとする。ただし、その内容変更が新たに国有地を土地改良等事業施行地区に編入するものである場合には、新たに国有地編入承認申請書(第1号様式―6)を行わせるものとする。

(事業主体の変更等)

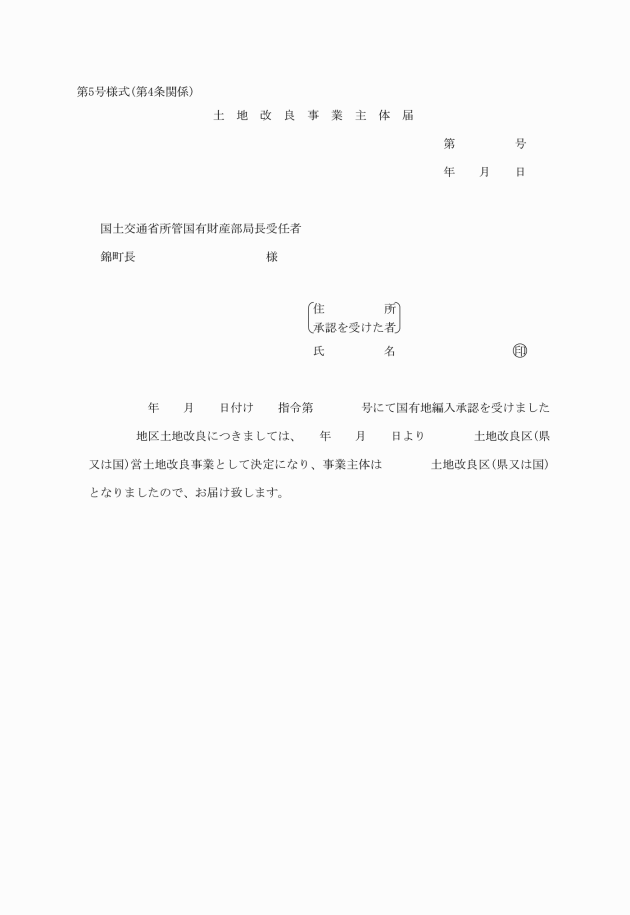

5 編入承認後、土地改良等事業の主体が編入承認の申請人と異なることとなった場合には、土地改良事業主体届(第5号様式)により、その旨を届けさせるものとする。

(竣工検査)

6 町長は、土地改良等事業が竣工したときは、速やかに竣工検査を行うものとする。

第5 その他

(報告)

1 町長は毎年4月末日までに、国有地編入承認処理台帳を台帳写しにより知事に報告するものとする。

(注意事項)

2 この要領に定める事項のほか、必要な注意事項については、別に定めるものとする。

(その他)

3 受任者である町長は、関係書類に「国土交通省所管財産部局長受任者」と冠記するものとする。

4 町長は、この要領に疑義が生じた場合は、その都度知事と協議を行い、適正かつ円滑な事務処理を図るよう努めるものとする。

附則

この要領は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成13年告示第7号)

この要領は、公布の日から施行し、国土交通省及び国土交通大臣については、平成13年1月6日から適用し、管轄地域振興局については、平成12年4月1日から適用する。

別紙(第4関係)

国に帰属する土地の選定基準

国に帰属する土地は、土地改良等事業により設置される里道水路のなかから、従前(土地改良等事業施行前)の里道水路が有する機能に代替する里道水路を選定するものであるが、この場合次により選定するものとする。

1 里道水路の機能分類

里道水路を有する機能を次の3種に大別する。

(1) 現況が全くなく機能皆無のもの

字図上では存在するが、里道水路の形態が全くないもの

(2) 現況はある程度判別できるが、その機能がうすいもの

一応里道水路の形態は残っているが利用度が低いもの等

(3) 現況も完全にあり、その機能が十分にあるもの

2 分類(2)、(3)に該当するもので、地区外と連絡のあるものを代替の里道水路が必要なものとする。

3 2により設置された代替の里道水路を国に帰属する土地として選定する。

4 なお、上記に該当しない水路にあっても、代替の水路の上流部又は下流部となることにより、代替水路を含め一本のつながりのある水路とみられるものは、これを国に帰属する土地として選定する。

国有地編入承認事務処理上の注意事項について

町長が、国有地編入承認事務を処理するに際し、留意すべき主な点は以下のとおりである。

第1 編入承認事務について

1 新設する公共施設の土地の帰属は、換地計画上明確になるようにすること。

2 廃止、新設する公共施設は、区域外との接続において支障ないよう注意すること。

3 換地計画を伴わない国有地編入承認申請は、申請様式及びその後の手続が違ってくるため、管轄地域振興局へ申請するよう指導すること。

4 県及び知事管理の法定道路及び法定河川の地区編入を伴う場合には、管轄地域振興局へ申請するよう指導すること。

5 調査については、調査書の様式にチェックポイントを掲げているので概ね結果欄の左側に該当するよう補正を行わせること。

6 国に帰属する土地の選定については、選定基準によることを原則とするが、国に帰属する道・水路以外の道・水路が町に帰属する場合には面積的なことも考慮して選定してもよいこと。

7 承認及び条件を付するにあたっては、国有財産部局長受任者の立場に立って行うこと。

第2 その他

1 計画道水路を法定道路及び法定河川へ取り付ける場合は、道路法第24条又は河川法第20条の手続が必要となるので、別途申請するよう指導すること。