○公文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年6月30日

訓令第1号

(実施範囲)

第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 削除

(2) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(3) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの

(4) 表彰文、儀式文その他町長が縦書きを必要と認めたもの

(実施の時期)

第2条 公文書の左横書は、昭和35年7月1日から実施する。

(実施の要領)

第3条 公文書の左横書き実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、昭和35年7月1日から施行する。

附則(昭和40年訓令第5号)

この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和40年訓令第7号)

この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。

参考

左横書き公文書の書き方

1 公文書の書き方

左横書きにおける公文書の用語、用字、文体等については、縦書きの場合と同様である。ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりとする。

(1) ふりがなの付け方

漢字のふりがなを付ける場合は、その字の上に付ける。

(2) 「下記のとおり」、「次の理由により」などの下に書く「記」「理由」などは中央に書く。

(3) 数字の書き方

ア 数字は、次に掲げるような場合を除いて、アラビヤ数字を用いる。

国有名詞 (例)四国 九州 二重橋

概数を示す語 (例)三・四日 四・五人 数十日

数量的な感じのうすい語 (例)一般 一部分 四分五裂

単位として用いる語 (例)220万 7,200億

慣用的な語 (例)一休み 三間続き 三月(みつきと読む場合)

イ 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号、電話番号など特別なものは区切りをつけない。

ウ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

よい | わるい | ||

小数 | 0.123 | 0,123 | |

分数 |

| 2分の1 |

|

帯分数 |

|

| |

エ 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

日付 | 時刻 | 時間 | |

普通の場合 | 平成5年1月5日 | 10時35分 | 10時間35分 |

省略する場合 | 平成5.1.5 |

(4) くぎり符号の用い方

ア 句読点は、「。」及び「、」を用いる。

イ 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合、見出し記号に付ける場合及び省略符号にする場合に用いる。

(例) 1,234.00円 0.12 平.5.1.1 N.H.K

ウ 「・」(なかてん)は、事物の名称を列挙するとき、又は外来語の区切りに用いる。

(例) 熊本市・飽託郡・上益城郡では

サウジ・アラビヤ

エ 「~」(なみがた)は、「……から……まで」を示す場合に用いる。

(例) 第1号~第9号 東京~大阪

オ 「―」(ダッシュ)は、語句の説明やいいかえなどに用い、丁目・番地を省略して書く場合に用いる。

(例) 信号灯 赤―止れ 青―進め 霞ケ関2―1(霞ケ関2丁目1番地)

カ 「「」」(かぎ)、「()」(かっこ)などは、縦書きの場合と同様である。

(5) くりかえし符号

「々」(漢字のくりかえし符号)だけを用い、かなのくりかえし符号(「ヽ」、「 」)は、使用しない。

」)は、使用しない。

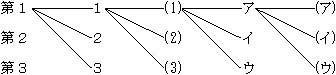

(6) 見出し符号の用い方

項目を細別するときは、次の例による。

見出(符号は句読点「、」を打たず1字分空白として次の字を書き出す。

2 公文書の書式

公文例規程(昭和40年訓令第2号)の定めるところによる。

参考としておもなものの書式を掲げると次のとおりである。

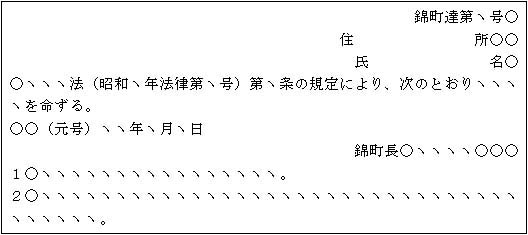

(達の書式)

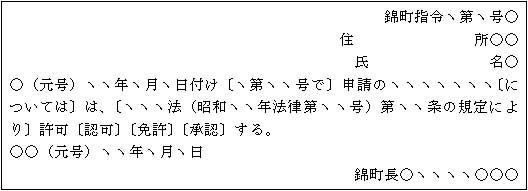

(指令の書式)

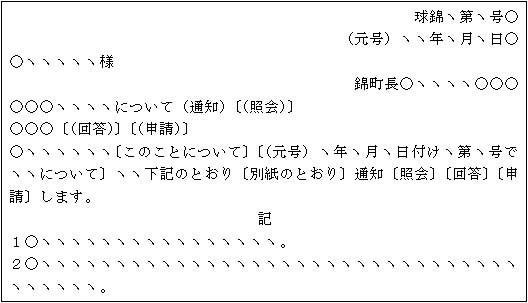

(往復文の書式)

左横書きの実施に伴う文書のとじ方

文書は、左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次の例による。

1 縦書きの文書のみをとじるときは右とじとする。

2 左横書き文書と左に余白がある1枚の縦書き文書とをとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。

3 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。

4 B5判用紙を横長に、B4判用紙を縦長に用いた場合は、上とじとしてもよい。