○錦町庁舎における消防計画

平成8年8月16日

訓令第7号

錦町庁舎における消防計画(昭和52年訓令第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規定は、「錦町庁舎」における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による人的物的被害を軽減することを目的とする。

第2章 防火管理機構

(防火対策協議会)

第2条 消防計画を始めとして、火災予防について必要な事項を調査、研究、企画するために課長、審議員からなる防火対策協議会(以下「協議会」という。)を設ける。

(協議会の開催)

第3条 協議会の開催は、春秋の火災予防期間中に開催するほか、火災予防上緊急重要事態が生じた場合等必要に応じて開催する。

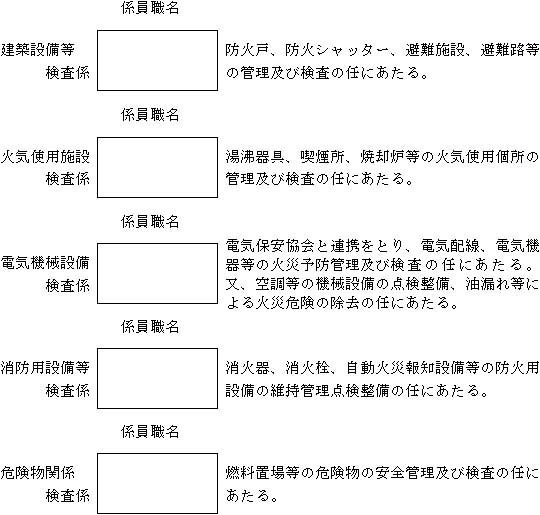

(防火管理責任組織)

第4条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置きその下に火元責任者を置くほか、消防用設備、火気使用設備等についてその適正管理と機能保持のため、次に定める係員を置く。

第3章 火災予防

(予防査察)

第5条 前条に定める点検、管理、整備、検査等が適正に行われているかどうか査察するために査察員を定め、次の基準に従い査察を行うものとする。査察員には、総務課長を充てる。

査察事項 | 内容 | 回数 |

整備清掃状況 | 屋内一般・屋外一般 | 月1回 |

火気使用・喫煙管理状況 | 屋内・屋外 | 月1回 |

電気機械設備 | 全般 | 月1回 |

消防用設備 | 全般 | 月1回 |

(改善措置並びに記録の保存)

第6条 前条に基づく査察の結果、改善を要する事項を発見したときは、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 査察の結果は、その都度別に定める査察台帳に記録し、保存しなければならない。

(火元責任者)

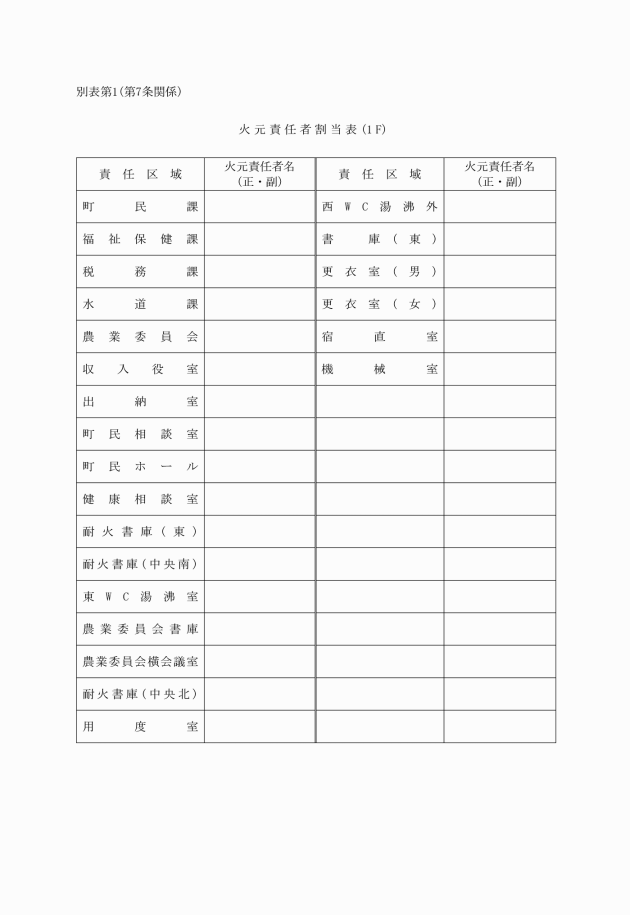

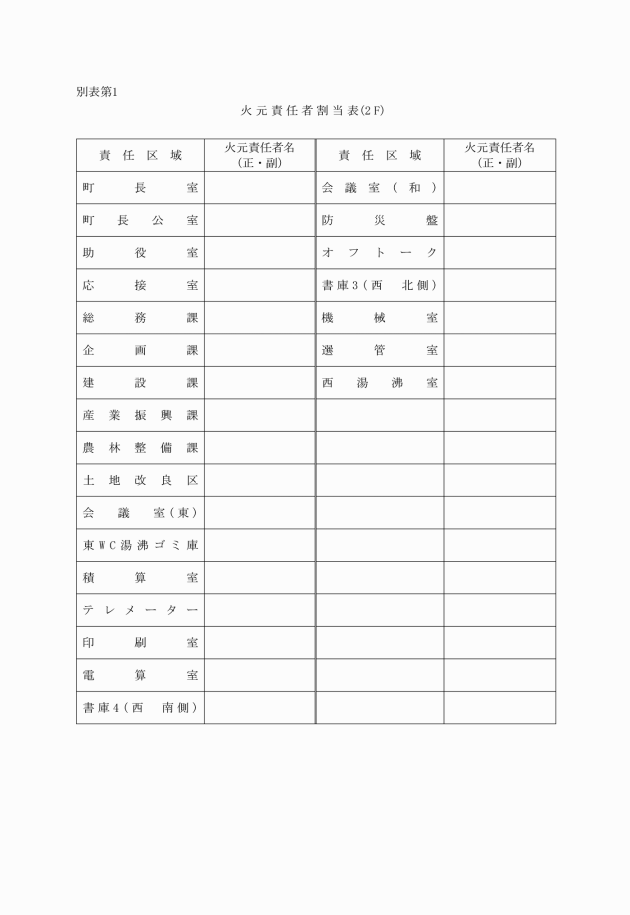

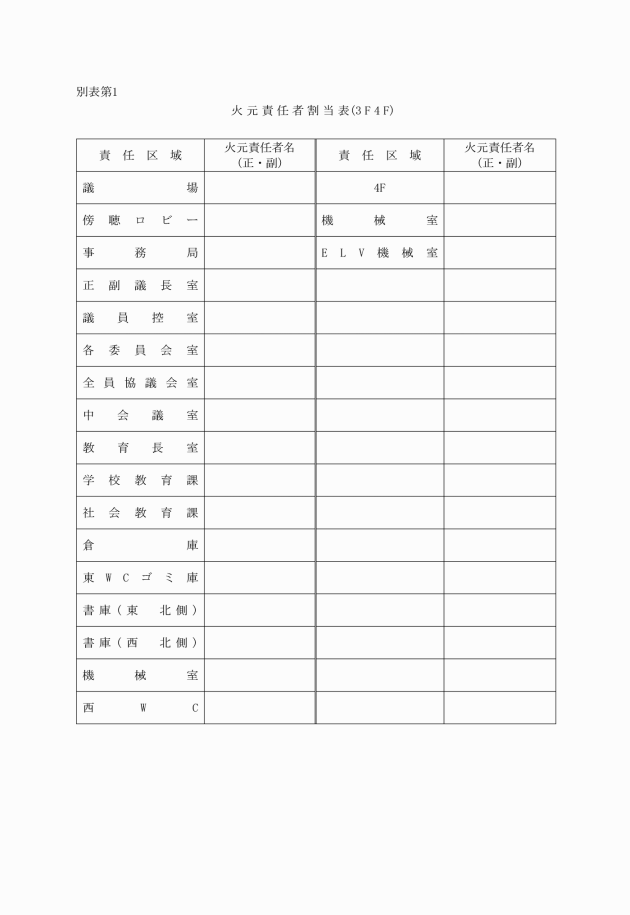

第7条 各課等の火元責任者は、別表第1のとおりとする。

2 火元責任者は防火管理者を補佐し、下記の任務を行う。

(1) 各受持区の火気の使用状況の把握、火気の使用後の完全消火、灰皿容器の後始末等の確認

(2) 各受持区の消防用設備等の維持

(3) 各受持区の避難通路の確保

(4) 非常持出しの物品の整理

(5) 異常を発見した場合における防火管理者への報告

(臨時火気使用)

第8条 錦町庁舎の建物内外において、臨時に火気を使用する場合は、火元責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を得た場合は、消火器等の準備をし、それぞれの器具等に応じた使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

3 建物内外において喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を遵守しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第9条 錦町庁舎内において、火気警報発令下又はその他の事情により、火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めた時は、防火管理者はその旨庁舎全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は火気使用等の中止及び危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

第4章 災害防御

(防御組織)

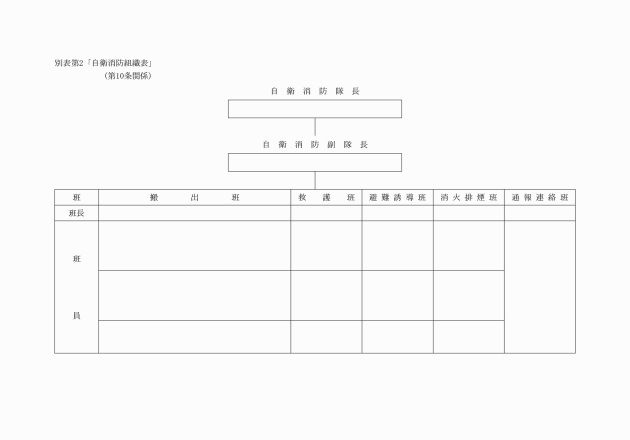

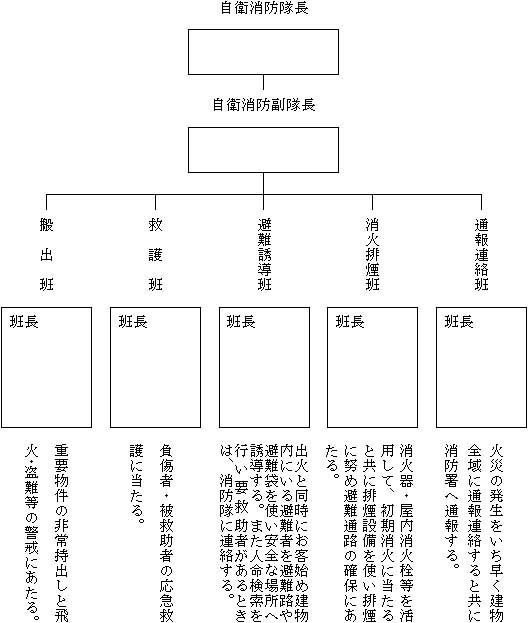

第10条 錦町庁舎内外に火災又はその他の災害が発生した場合に、被害を最小限度にとどめるために、自衛消防組織を次のとおり編成する。

(班員は別表第2に掲げる。)

2 自衛消防隊は火災の発生に際しては、次の点に留意して行動しなければならない。

(1) 通報連絡班は、火災等の発生を確知したときは直ちに下記の措置を取ること。

イ 消防署(電話119番又は直通電話を使用)へ連絡する。

ロ 放送設備を利用して建物全域に通報あるいは避難命令を出す。

ハ 消防隊が到着したときは、直ちに人命救助の要否、延焼状況等を連絡し、その指示に従う。

(2) 消火排煙班は消防隊が到着するまでの間、排煙設備を使い排煙に努め、初期消火に全力を挙げなければならない。ただし、消火器具による消火活動は天井に移るまでを限度とする。又、避難通路の確保等も消火班の任務とする。要救助者等については重要な情報は、直ちに消防隊に連絡すること。

(3) 避難誘導班は別紙1に示す経路に添って避難誘導するものとするが出火場所等を正確に把握し、避難路や誘導袋を使って適切な誘導をしなければならない。

この場合携帯マイク等を有効に活用するものとする。自分の所持品等に執着して任務を怠るようなことのないように注意すること。要救助者等は直ちに連絡すること。

(4) 救護班は、負傷者等が出た場合に救急隊の出動を要請すると共に救急隊到着までの間負傷者の応急救護にあたる。又、要救助者等がある場合は直ちに消防隊に連絡すると共に、消防隊の要請があった時には人命救助活動に従事しなければならない。

(5) 搬出班は、重要物件の搬出、飛火、盗難等の警戒に当たるが物件の搬出については人命の危険のないとき、又は延焼危険が少なく時間的に余裕がある場合のほかは行ってはならない。

(6) 出火と同時に人命に危険が生ずる恐れがあるときは、あらゆる行動に優先して全隊員が避難誘導若しくは救出活動に当らなければならない。

第5章 教育訓練

(防火教育)

第11条 防火管理者は、職員に対し定期的に又は朝礼等を通じて防火に関する教育を実施するものとする。

(消防訓練)

第12条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため消防訓練によって技術の錬磨を図るものとする。実施基準は次による。

基本訓練・消火・通報・避難・年2回実施

第6章 消防機関との連絡

(連絡事項)

第13条 防火管理者は、常に消防機関との連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

連絡事項についてはつぎによる。

・消防計画の届出(改正の際はその都度)

・査察の要請

・教育訓練指導の要請

・建築物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続きの促進

・その他、防火管理について必要な事項

附則

この規定は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。